無加温稚魚飼育1

秋遅くに生まれたメダカの稚魚が、無加温で越冬できるのか?

11月になって生まれた稚魚を、店のハウスで飼育中です。

普通、秋には採卵せずに、夏の子で成長が遅いものだけヒーターを入れて管理します。

そして、冬に採卵して卵から稚魚の間だけ加温飼育することで、春早くから無加温で育成できるため、加温期間を短く出来るのです。

しかし、夏の子でしたら春には色上がりして選別サイズになりますが、冬の子が色上がりするのは夏になってしまうのです。

もし、秋遅くに採卵しても無加温で越冬育成できれば、節電しながら、冬採卵のものより早くに選別できるのではないか?と思ってのことです。

何処にメダカがいるのか分からないような写真ですが、昨日の様子です。

店で孵化させて、そのまま小型のプランターで飼育しています。

10数匹いたはずなのですが、昨日数えたら7匹残っていました。

昨日の店(ビニールハウス内)の気温は、最低が氷点下1℃、最高が27℃でした。

最高気温を少し過ぎた頃に、水温が最高になるでしょうから、エサを与えます。

でも、昨日は大寒波の中、高温の時間は短かった様でした。

メダカさんも、底でじっとしたままで、少し心配です。

後2ヶ月、うまく育成できるか、見守っていきたいと思います。

******************

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

******************

11月になって生まれた稚魚を、店のハウスで飼育中です。

普通、秋には採卵せずに、夏の子で成長が遅いものだけヒーターを入れて管理します。

そして、冬に採卵して卵から稚魚の間だけ加温飼育することで、春早くから無加温で育成できるため、加温期間を短く出来るのです。

しかし、夏の子でしたら春には色上がりして選別サイズになりますが、冬の子が色上がりするのは夏になってしまうのです。

もし、秋遅くに採卵しても無加温で越冬育成できれば、節電しながら、冬採卵のものより早くに選別できるのではないか?と思ってのことです。

何処にメダカがいるのか分からないような写真ですが、昨日の様子です。

店で孵化させて、そのまま小型のプランターで飼育しています。

10数匹いたはずなのですが、昨日数えたら7匹残っていました。

昨日の店(ビニールハウス内)の気温は、最低が氷点下1℃、最高が27℃でした。

最高気温を少し過ぎた頃に、水温が最高になるでしょうから、エサを与えます。

でも、昨日は大寒波の中、高温の時間は短かった様でした。

メダカさんも、底でじっとしたままで、少し心配です。

後2ヶ月、うまく育成できるか、見守っていきたいと思います。

******************

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

******************

2011年12月26日 Posted by 趣味のめだか おおさと at 21:20 │Comments(0) │めだか飼育

メダカ交配:楊貴妃×アルビノ

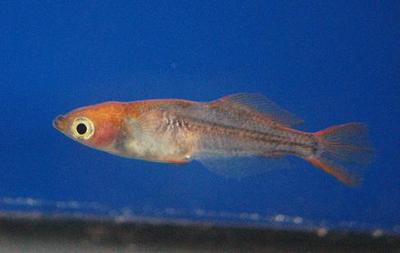

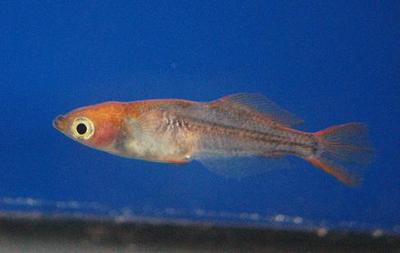

楊貴妃とアルビノ透明鱗の交配です。

正確には、もっと複雑な交配の子なのですが、それはともかくとして、アルビノに楊貴妃の色を乗せるのは難しいと感じています。

写真は、1年半前に2系統の交配を行い双方のF1から選抜した個体で昨冬に交配したF2なのですが、やっと少し色が出てきたかな?という感じです。

F2の繁殖では、オレンジ系の普通種が3割、アルビノ普通種が3割、アルビノ透明鱗が1割、その他もろもろが3割と、狙っているものは少ししか出ていないのです。

その上、夏時点では普通の黄色系のアルビノにしか見えませんでしたので、夏の繁殖を行わずじまいになったのですが、冬支度で販売在庫を見ていて少し色っぽい?と思い、幾つか選抜してF3繁殖待ちです。

交配を重ねて色が出た個体をうまく選別できれば、更紗系のアルビノが狙えそうですね。

先日、透明鱗の販売品は完売してしまいましたので、冬の繁殖が頼りになってしまいました。

アルビノ普通種は在庫しているのですが、やはり、印象的なアルビノ透明鱗を見てしまいますと、透明鱗を作らなければと思ってしまいますね。

******************

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

******************

2011年12月22日 Posted by 趣味のめだか おおさと at 22:03 │Comments(0) │めだか

めだか奮闘記:強光紅白(7)

冬の繁殖に入る前に、出目交配から出たオリジナルのF3と比較してみました。

上の写真は、一年前に撮影した、そのF3で、下の写真が、秋に撮影した楊貴妃ヒカリメダカの掛け戻しのF1です。

上は、両方が雄で、頭は余り赤くなかったのですが、尾びれの赤が印象的です。

下は、雄雌のペアーが写っています。

繁殖数が少ないためかも知れませんが、オリジナルの子には、同様な色の雌が生まれなかったのですが、掛け戻しの子は雌でも同様な個体が得られました。

楊貴妃ヒカリ交配メダカを掛け戻した影響でしょうか、全体に赤味が強くなった印象で、ブルーシルバーの光沢を示すものから、オレンジがかった薄いピンクの光沢のものまで、微妙ではありますが個体差があり、数を増やしても変化のある水槽が楽しめそうです。

また、ペアーが得られたことは重要なことで、冬の繁殖結果が楽しみになってきました。

しかし、採卵を始めたばかりではありますが、強光タイプの本種には不妊性があるのかもしれないと思える様な、不安な部分も見えてきました。

膨らんだ腹を揺らしていながら全く産卵しない雌と、数卵産むも未受精ばかりの雌を見る毎日です。

まだまだ、強光紅白メダカ作りの奮闘は続いていくのだろうと思います。

******************

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

******************

上の写真は、一年前に撮影した、そのF3で、下の写真が、秋に撮影した楊貴妃ヒカリメダカの掛け戻しのF1です。

上は、両方が雄で、頭は余り赤くなかったのですが、尾びれの赤が印象的です。

下は、雄雌のペアーが写っています。

繁殖数が少ないためかも知れませんが、オリジナルの子には、同様な色の雌が生まれなかったのですが、掛け戻しの子は雌でも同様な個体が得られました。

楊貴妃ヒカリ交配メダカを掛け戻した影響でしょうか、全体に赤味が強くなった印象で、ブルーシルバーの光沢を示すものから、オレンジがかった薄いピンクの光沢のものまで、微妙ではありますが個体差があり、数を増やしても変化のある水槽が楽しめそうです。

また、ペアーが得られたことは重要なことで、冬の繁殖結果が楽しみになってきました。

しかし、採卵を始めたばかりではありますが、強光タイプの本種には不妊性があるのかもしれないと思える様な、不安な部分も見えてきました。

膨らんだ腹を揺らしていながら全く産卵しない雌と、数卵産むも未受精ばかりの雌を見る毎日です。

まだまだ、強光紅白メダカ作りの奮闘は続いていくのだろうと思います。

******************

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

******************

2011年12月15日 Posted by 趣味のめだか おおさと at 22:49 │Comments(2) │めだか日記

メダカ販売:紅頭ブラックヒカリ

紅頭ブラックヒカリ透明鱗です。

今春の子の在庫分を、再選別しながら、撮影しました。

先日から、通販にもアップしておりますが、その中から特長のある個体をいくつかご紹介します。

最も、赤っぽい個体です。

紅頭と呼ぶには、少し弱い感じですが、横からの赤と黒の対比は中々ではないでしょうか。

一匹だけいた、一寸、変わり者です。

ヒカリ部分が目立ち、頭にこぶが乗っかっている?感じですね。

骨曲がりが見られないのに、頭が変形している個体は珍しいですね。

色の薄いのが、残念です。

こちらは、標準的な個体でしょうか。

暖かくなれば、頭の赤い部分が真っ赤に色づくと期待出来そうです。

最後は、黒い部分に特長のある個体です。

紅頭ブラック透明鱗には、時折、3色系とも思えるような斑入り個体が生まれることがあるのですが、この個体は、少し違う感じがします。

胸鰭の辺りと背中に黒ずんだ部分があるようです。

本種は、完全に固定しないのではないかと思えるほど、個性のある子が生まれてきます。

面白い種類だと思いますね。

******************

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

******************

今春の子の在庫分を、再選別しながら、撮影しました。

先日から、通販にもアップしておりますが、その中から特長のある個体をいくつかご紹介します。

最も、赤っぽい個体です。

紅頭と呼ぶには、少し弱い感じですが、横からの赤と黒の対比は中々ではないでしょうか。

一匹だけいた、一寸、変わり者です。

ヒカリ部分が目立ち、頭にこぶが乗っかっている?感じですね。

骨曲がりが見られないのに、頭が変形している個体は珍しいですね。

色の薄いのが、残念です。

こちらは、標準的な個体でしょうか。

暖かくなれば、頭の赤い部分が真っ赤に色づくと期待出来そうです。

最後は、黒い部分に特長のある個体です。

紅頭ブラック透明鱗には、時折、3色系とも思えるような斑入り個体が生まれることがあるのですが、この個体は、少し違う感じがします。

胸鰭の辺りと背中に黒ずんだ部分があるようです。

本種は、完全に固定しないのではないかと思えるほど、個性のある子が生まれてきます。

面白い種類だと思いますね。

******************

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

******************

2011年12月12日 Posted by 趣味のめだか おおさと at 00:23 │Comments(0) │おおさと情報

めだか奮闘記:強光紅白(6)

秋口に撮影した際、横から写真も撮っていました。

上からでは白っぽいように見えるのですが、横から見ますと結構赤いメダカでした。

楊貴妃系の特長とも言える腹部の赤はしっかり出ています。

上から見て体が白く見えるのは、光沢部分が背びれの下にまで回っているからでしょう。

話は、戻ります。

春に「キラリ」を選別した18匹は、色もまだ余り出ていませんでしたが、そのまま繁殖させることにしました。

といいますのも、ちょうど繁殖のピークの季節であり、販売のピークの季節でもありましたので、多種類の繁殖を進めなければなりませんし、店の方も多忙な状態ですので、販売普及品種以外の種類に構っていられないのですが、本種も早く繁殖させたいという思いがあったからです。

夏から秋にかけて、それなりの数を確保して来年に備えようというわけです。

そして、秋になって繁殖も一息つき、確認と写真撮影を行ったのです。

まず、親の水槽を見て、「アレッ」。

親メダカの光沢が目立つ個体は、チラホラという感じだったのです。

多くは、背中にはっきりと一筋の赤があり、光沢は赤味がかって目立たないメダカに変化していました。

次に、今夏に採卵した仔も見てみましたが、「やはり」。

光沢が目立つ個体は、こちらもチラホラという感じでした。

親からすれば当然の結果でしょう。

親を再選別しましたら、紅白系と呼べそうな個体は、4雄3雌のみだったのです。

「繁殖前に、再選別していれば」と思いましたが、仕方がありません。

再選別した親に絞り込んで冬の採卵準備を進めていたのでした。(つづく)

*** めだか奮闘記の過去の記事は、PC版ホームページにまとめてあります ***

http://syuminomedaka.com/medakafuntouki.html

からどうぞ。

▼関連ブログがご覧になれます

にほんブログ村

▼おおさとホームページは

めだかを楽しもう

もご覧ください。

2011年12月08日 Posted by 趣味のめだか おおさと at 22:21 │Comments(2) │めだか日記

メダカ孵化始まる

冬採卵のメダカたちが、孵化し始めました。

これは、紅頭ブラック透明鱗メダカの卵。

他の種類の卵に比べて、明らかに黒く、パッと見には真っ黒に見えるのが特長です。

夕方に撮影したので、少し暗くて分かりにくいですが、尻尾の部分をピンと突き出して卵殻から脱出していますね。

普通であれば、すぐに飛び出して水面を漂うのですが、本種はこの状態で動かない個体が多いのも特長です。

長いものでは、数日間、この状態のままであるため、細菌に犯されたり、保有養分を消化し尽くすまでに給餌が出来なかったり、うまく育たないケースが良くあります。

稚魚を育てにくい例と言えるでしょう。

こういった稚魚は、すぐに捕食対象になるため、おそらく屋外では生き残れないでしょうね。

孵化容器での飼育の場合でも、容器の消毒・水の管理・給餌タイミングなど、気を使う種類です。

飼育に時間を費やすことが出来ますので、冬の繁殖向きかもしれません。

これは、紅頭ブラック透明鱗メダカの卵。

他の種類の卵に比べて、明らかに黒く、パッと見には真っ黒に見えるのが特長です。

夕方に撮影したので、少し暗くて分かりにくいですが、尻尾の部分をピンと突き出して卵殻から脱出していますね。

普通であれば、すぐに飛び出して水面を漂うのですが、本種はこの状態で動かない個体が多いのも特長です。

長いものでは、数日間、この状態のままであるため、細菌に犯されたり、保有養分を消化し尽くすまでに給餌が出来なかったり、うまく育たないケースが良くあります。

稚魚を育てにくい例と言えるでしょう。

こういった稚魚は、すぐに捕食対象になるため、おそらく屋外では生き残れないでしょうね。

孵化容器での飼育の場合でも、容器の消毒・水の管理・給餌タイミングなど、気を使う種類です。

飼育に時間を費やすことが出来ますので、冬の繁殖向きかもしれません。

2011年12月05日 Posted by 趣味のめだか おおさと at 19:00 │Comments(0) │めだか飼育

めだか奮闘記:強光紅白(5)

もし、白ヒカリメダカとの交配に、強光の赤いメダカが数匹でも生まれていれば、色の加減はともかくとして、そのまま強光メダカとして増殖に励んだことでしょう。

しかし、結果は違っていました。

となれば、振り出しに戻って再検討するしかありません。

昨年の秋の時点で、手元に残っている紅白っぽいヒカリメダカは、出目交配から生まれたF2の1ペアとF3の3匹のみでした。

F3の3匹は、全て雄でしたので、色が薄い強光の雌+薄赤の普通な雌を交えて、春から繁殖を進めていたのですが、ひと夏が過ぎてもほとんど受精卵が得られず、雄の動きを見ても見込みが無さそうな状況でした。

使えそうな個体は、F2の雄1匹しか無さそうです。

ずいぶん大きくなっていましたが、いたって元気に雌を追いかけていましたので、最後のチャンスと思い、この個体で冬の交配を考えました。

この雄の遺伝を生かすとした場合に、次の3通りの交配に絞られました。

1.色の薄い兄弟メダカのヒカリ雌と交配する。

2.赤い普通種の兄弟メダカの雌と交配する。

3.元親である楊貴妃ヒカリ交配の雌と交配する。

1.は、強光ヒカリが確実に生まれるのでしょうが、色が分かりませんし、交配が困難なことに代わりが無いでしょう。

2.は、色は良い個体が生まれそうですが、ヒカリが生まれないかもしれません。

3.は、強光にならないかもしれませんが、赤いヒカリメダカは確実に生まれるでしょう。

結局、赤いヒカリメダカを維持したいと思い、3.の交配を選びました。

また交配がうまくいかないのではないかと気になりましたが、メダカが大きくなっていたこともあるのでしょう、短期間ではありましたが、思うより順調に採卵が出来ました。

そして、今年の春には、2水槽に100余りの仔が泳いでいる状態になっていました。

まだ、色は薄い状態でしたが、全てが赤系統のヒカリメダカで、強光は・・・。

いました、いました、少しですが「キラリ」の個体が確認できました。

結局、この交配で得られた強光ヒカリ個体は、18匹(約2割)でした。

写真は、秋口にベストな個体を撮影したものです。

春に選別したときには、18匹全てがこのようになると思い込んでいたのですが・・・。(つづく)

しかし、結果は違っていました。

となれば、振り出しに戻って再検討するしかありません。

昨年の秋の時点で、手元に残っている紅白っぽいヒカリメダカは、出目交配から生まれたF2の1ペアとF3の3匹のみでした。

F3の3匹は、全て雄でしたので、色が薄い強光の雌+薄赤の普通な雌を交えて、春から繁殖を進めていたのですが、ひと夏が過ぎてもほとんど受精卵が得られず、雄の動きを見ても見込みが無さそうな状況でした。

使えそうな個体は、F2の雄1匹しか無さそうです。

ずいぶん大きくなっていましたが、いたって元気に雌を追いかけていましたので、最後のチャンスと思い、この個体で冬の交配を考えました。

この雄の遺伝を生かすとした場合に、次の3通りの交配に絞られました。

1.色の薄い兄弟メダカのヒカリ雌と交配する。

2.赤い普通種の兄弟メダカの雌と交配する。

3.元親である楊貴妃ヒカリ交配の雌と交配する。

1.は、強光ヒカリが確実に生まれるのでしょうが、色が分かりませんし、交配が困難なことに代わりが無いでしょう。

2.は、色は良い個体が生まれそうですが、ヒカリが生まれないかもしれません。

3.は、強光にならないかもしれませんが、赤いヒカリメダカは確実に生まれるでしょう。

結局、赤いヒカリメダカを維持したいと思い、3.の交配を選びました。

また交配がうまくいかないのではないかと気になりましたが、メダカが大きくなっていたこともあるのでしょう、短期間ではありましたが、思うより順調に採卵が出来ました。

そして、今年の春には、2水槽に100余りの仔が泳いでいる状態になっていました。

まだ、色は薄い状態でしたが、全てが赤系統のヒカリメダカで、強光は・・・。

いました、いました、少しですが「キラリ」の個体が確認できました。

結局、この交配で得られた強光ヒカリ個体は、18匹(約2割)でした。

写真は、秋口にベストな個体を撮影したものです。

春に選別したときには、18匹全てがこのようになると思い込んでいたのですが・・・。(つづく)